[COULISSES : ÇA S’ACTIVE AU MUSÉE !]

à partir du vendredi 30 janvier 2026

à partir du jeudi 29 janvier 2026

Jeu de piste - Enquête au Musée

le dimanche 7 juin 2026

Jeu de piste - Enquête au Musée

le dimanche 3 mai 2026

Jeu de piste - Enquête au Musée

le dimanche 5 avril 2026

Jeu de piste - Enquête au Musée

le dimanche 1 mars 2026

Exposition Musée Champollion - « Notations de la Danse »

du vendredi 20 février au dimanche 24 mai 2026

Origine du Musée : La maison familiale des Champollion

En 1977, soutenue par une grande partie des habitants de Figeac, la municipalité décide de restaurer la maison natale de Champollion et d’en faire un musée consacré à l’illustre déchiffreur des hiéroglyphes. Le premier Musée Champollion est inauguré en décembre 1986 par le Président François Mitterrand.

Ce n’est pourtant que pour les élus qu’une première phase d’un projet plus ambitieux qui sera mise en route en 1994. L’immeuble jouxtant la maison Champollion est acquis par la Mairie, ce qui permet de multiplier par trois l’espace disponible.

Le Musée Champollion peut désormais se fixer l’objectif d’enrichir ses collections et d’inscrire l’immense travail de Jean-François Champollion au cœur de la grande histoire de l’écriture.

Le nouveau Musée Champollion, sous-titré « Les Écritures du Monde », ouvre ses portes en juillet 2007.

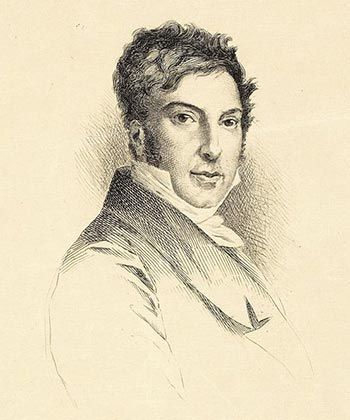

Champollion

Jean-François Champollion, le déchiffreur des hiéroglyphes, est né à Figeac en 1790.

Jacques Champollion, colporteur-libraire originaire du Dauphiné, arrive à Figeac vers 1770. Il y ouvre une librairie et épouse une jeune fille de la ville. On imagine facilement le jeune Jean-François lisant le Courrier d’Égypte au fond de la boutique de son père alors que l’école de Figeac a dû fermer ses portes. Il a 10 ans lorsque son frère aîné l’emmène avec lui à Grenoble et se charge de son éducation. Passionné par l’Antiquité et encouragé par son frère Jacques-Joseph, il étudie avec avidité les langues et les écritures anciennes.

Dès 17 ans, partageant son temps entre le Collège de France et l’École des Langues Orientales, il travaille sur l’inscription de Rosette et dépouille des centaines de documents ; il bute sur la nature même des signes et le rapport entre les trois écritures égyptiennes. Il persévère dans une recherche jalonnée d’hypothèses, de remises en question et d’intuitions géniales, jusqu’à pouvoir s’écrier le 14 septembre 1822 : « Je tiens l’affaire ! » Il vient de comprendre que l’écriture des hiéroglyphes relève d’un système complexe, « un mélange de signes figuratifs, symboliques et phonétiques ».

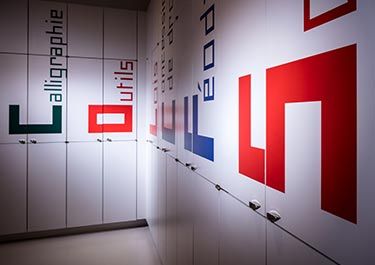

Architecture

Une rénovation dans un secteur sauvegardé.

La rénovation du musée a été réalisée par l’agence Moatti & Rivière sous la direction d’Alain Moatti, architecte.

L’originalité du projet réside dans la double façade du bâtiment : une façade médiévale en pierre et une seconde façade faite de cuivre et de verre, percée de signes d’écritures du monde entier. Pierre di Sciullo, graphiste et typographe, a conçu les caractères de « la façade aux mille lettres ».

Pascal Payeur a signé la scénographie de l’exposition permanente.

Les Écritures du Monde

Les plus anciennes manifestations graphiques remontent à environ 50 000 ans. Mais c’est depuis 5 300 ans que l’homme trace des signes pour fixer, prolonger sa pensée et sa parole et communiquer de manière durable avec ses semblables.

L’invention de l’écriture est tout à la fois une démarche intellectuelle, un geste politique, un fait de société. Ses enjeux sont immenses : l’écriture permet d’entretenir une relation privilégiée avec les dieux et de structurer la connaissance du monde ; elle favorise la maîtrise du pouvoir, la transmission du savoir, l’échange des biens. Plus récemment, les hommes ont bénéficié de l’écrit pour s’informer, exprimer leurs avis ou même leurs sentiments.

Le musée des Écritures du Monde entraîne non seulement le visiteur dans les pas de Champollion, mais il lui donne également les clés pour s’inscrire lui-même dans cette grande aventure et pour s’interroger sur la place de l’écrit dans la société de demain.

Les collections

La Ville de Figeac mène depuis plusieurs années une politique d’acquisition très active pour développer une collection inédite. Les dons des collectionneurs privés viennent également enrichir le fonds du musée. Enfin, d’autres musées français et européens, des fonds anciens de bibliothèques ou centres d’archives, au total une vingtaine de structures, ont accepté de mettre en dépôt pour quelques années un certain nombre d’objets. Le parcours du musée comprend huit salles sur quatre niveaux.

La Salle 0 - Champollion et l'Égypte

Champollion, l’hôte du musée, accueille le visiteur ; une salle est consacrée aux différentes étapes de son déchiffrement des hiéroglyphes. Les lettres qu’il écrit régulièrement à son frère et ses milliers de notes de travail nous éclairent sur son cheminement, ses difficultés et ses intuitions géniales.

On suit le chercheur dans son expédition sur les rives du Nil à la découverte de l’Égypte ancienne, des dieux aux multiples visages, des momies et du mobilier qui les accompagnaient dans l’Au-delà.

Cette salle est l’occasion de découvrir la momie du musée, une momie d’homme datant de l’époque ptolémaïque (332-30 av. J.-C.) qui a conservé ses bandelettes de lin et ses cartonnages peints. Elle a été scannée puis reconstituée en 3 dimensions par une équipe de chirurgiens et d’informaticiens toulousains, l’association Maât 3D. Une animation vidéo visible au musée permet d’explorer l’intérieur.

La Salle 1 - L'Homme, le monde et l'écriture

Une salle d’introduction ludique et expérimentale permet de plonger au cœur de l’aventure des écritures : comment l’homme a-t-il tracé les premiers signes ? Quels sont les enjeux de cette formidable invention ? Les écritures du monde sont-elles toutes déchiffrées ? Comment les écritures évoluent-elles et voyagent-elles à travers le monde ?

Objets et jeux multimédias permettent de trouver quelques réponses à ces questions.

La Salle 2 et 3 - Naissance des écritures

Deux salles présentent les premières écritures apparues entre le IVe et le Ier millénaire avant J.-C en plusieurs endroits du monde : l’écriture cunéiforme, les hiéroglyphes, le chinois, le maya. Des inscriptions sur la pierre, l’argile, le papyrus ou le papier permettent de suivre du bout des doigts le tracé des signes et vous emmènent à la rencontre des civilisations anciennes. On pourra notamment découvrir dans ces salles une tablette d’argile datant du IVe millénaire avant J.-C. portant des pictogrammes, la plus ancienne écriture connue à ce jour.

La Salle 4 - l'invention des alphabets en méditerranée

L’histoire des écritures se poursuit avec l’apparition des alphabets au premier millénaire avant J.-C. Créés par des peuples vivant au Moyen-Orient, des dizaines d’alphabets différents voient le jour sur les rives de la Méditerranée : phénicien, hébreu, arabe, grec, latin… L’alphabet est une véritable révolution : il permet un apprentissage de l’écriture plus simple et plus rapide.

Parmi les nombreux objets inscrits, une magnifique coupe d’art samanide datant du IXe-Xe siècle témoigne de l’utilisation ornementale de l’écriture.

La Salle 5 - Le livre, mémoire des hommes

À partir de l’époque romaine, l’écriture latine ne va pas connaître de transformation majeure. Cependant, un nouveau support va faire son apparition au début de notre ère : le livre. Depuis son invention jusqu’à l’ère du numérique, le livre a connu plusieurs mutations avec l’arrivée du papier en Europe, puis l’essor rapide de l’imprimerie. Cette histoire est illustrée par la présence et le geste des acteurs de l’écrit, du scribe médiéval à l’informaticien du XXIe siècle.

Un des objets les plus précieux de cette salle est une Bible enluminée de Paris datant de 1230. Elle comporte une centaine de lettres ornées ou présentant des scènes figuratives.

La Salle 6 - Écriture, pouvoir et citoyen

Une dernière salle permet de s’interroger sur les liens qui unissent l’écriture, le pouvoir et les citoyens et sur les usages que font les sociétés de l’écrit. Actes du pouvoir, formulaires administratifs, journaux, doléances, manuscrits intimes montrent que l’écriture peut être à la fois un outil de contrôle pour les autorités et un moyen pour chaque individu de s’informer, s’exprimer, protester, créer…

Parmi les objets illustrant ce thème figure la matrice du sceau de la Ville de Figeac. Elle date de 1302 et fait du sceau de Figeac l’un des plus anciens de France.

Salon vidéo

Pour clore le parcours, un salon multimédia invite les visiteurs à approfondir certains sujets à travers des vidéos, des sites internet… On y trouve un document inédit sur la reconstitution de la momie en 3 dimensions.

La recherche

Un comité scientifique a été associé au projet du musée

Béatrice André-Salvini

Conservateur en chef du département des Antiquités Orientales du Musée du Louvre.

Annie Berthier

Conservateur général honoraire à la Bibliothèque nationale de France.

Pierre Bordreuil (†)

Ancien directeur de recherches au C.N.R.S.

Laurent Dubois

Directeur d’études à l’École Pratique des Hautes Études.

Jean-François Foucaud

Ancien conservateur général à la Bibliothèque nationale de France.

Clarisse Herrenschmidt

Chargée de recherche au C.N.R.S.

André Kneib

Maître de conférences à l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales.

Sophie Makariou

Ancien conservateur en chef du département des Arts de l’Islam du Musée du Louvre & Présidente du musée des arts asiatiques Guimet.

Ladislas Mandel (†)

Auteur de « Écriture, miroir des hommes et des sociétés ».

Marie-Hélène Tesnière

Conservateur en chef du département des manuscrits à la Bibliothèque nationale de France.

Anne Zali

Conservateur général responsable du service de l’action pédagogique à la Bibliothèque nationale de France.

Christiane Ziegler

Conservateur honoraire du département des Antiquités égyptiennes du Musée du Louvre.

Sans oublier...

Daniel Arnaud, Christophe Barbotin, Michel Boccara, Caroline Bourlet, Dominique Briquel, Florence Calaman, Philippe Calmon, Philippe de Carlos, Annie Caubet,

Didier Devauchelle, Caroline Dorion-Peyronnet, Hélène Duthu, Dominique Farout, Simone Foissac (†), Gilbert Foucaud (†), Gérard Fussman, Iwona Gajda, Jean Gascou, Maria Gorea, Marie-Geneviève Guesdon, François Herbin, Ludwig Kalus, Brigitte Lion, Jinadasa Liyanaratne, Francis Macouin, Alan Marshall, Alain Mercier, Gilbert Mijoule (†), Amina Okada, Chantal Orgogozo, Olivier Perdu, Françoise Pommaret, Francis Richard, Christian Robin, Marc Smith, Annie Vernay-Nouri, Ghislaine Widmer.

Hors les murs

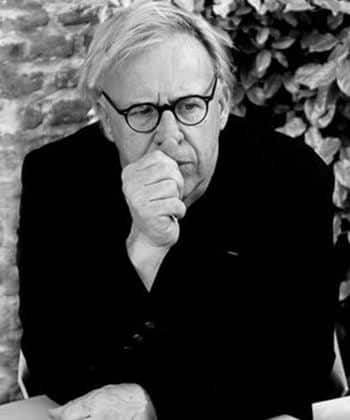

Joseph Kosuth

Joseph Kosuth est l’un des pionniers de l’art conceptuel et de l’art de l’installation. C’est dans les années soixante qu’il commence à réaliser des œuvres fondées sur le langage et à élaborer des stratégies d’appropriation. Sa création explore invariablement le rôle du langage et sa signification. Son étude de la relation du langage à l’art, commencée il y a presque 30 ans, a pris la forme d’installations, d’expositions, de commandes publiques et de publications partout en Europe, en Amérique et en Extrême-Orient. Il a participé à cinq Documenta et quatre Biennales de Venise où il a notamment exposé dans le Pavillon hongrois (1993).

Présentation

« Ex Libris J.-F. Champollion », œuvre de Joseph Kosuth, commande publique du ministère de la Culture et de la Ville de Figeac, 1990.

Au pied du musée, Joseph Kosuth a créé la Place des Écritures, dont le sol est occupé par une reproduction immense de la pierre de Rosette.

Joseph Kosuth inscrit la pierre de Rosette dans l’architecture de la ville de manière à évoquer une écriture dans sa relation immédiate à une langue, à une ville (Rosette) et à son environnement naturel (un jardin en terrasses planté de papyrus, tamaris et plantes aromatiques). Cette mise en contexte de la langue instaure une relation nouvelle avec les mots : ici, trois écritures – hiéroglyphes, démotique, grec – et deux langues, sont disposées au sol, donnant au texte une place étrange et inédite à travers laquelle Kosuth interroge sur la signification des mots et du langage.

La Pierre Rosette

La pierre de Rosette (granit, 196 av. J.-C.) a été découverte à Rachid (Rosette) en 1799 par le lieutenant François-Xavier Bouchard, lors de l’expédition de Bonaparte en Égypte (1798-1801). Elle fut prise par l’armée anglaise après la défaite des Français à Aboukir et la reddition de l’armée. La pierre de Rosette est conservée depuis lors au British Museum de Londres.

Cette stèle bilingue porte un décret dit « de Memphis » promulgué à l’issue d’une assemblée des prêtres d’Égypte. Le texte confirme l’établissement d’un culte en l’honneur du jeune pharaon Ptolémée V Épiphane, en échange de privilèges accordés aux temples. Le décret est rédigé en trois écritures : en hiéroglyphes, l’écriture traditionnelle des textes sacrés et officiels ; en démotique, l’écriture cursive utilisée pour les échanges quotidiens ; en grec, langue de la dynastie des Ptolémée, au pouvoir en Égypte à cette époque. Cette inscription permit à Jean-François Champollion, grâce à sa connaissance du grec et du copte, d’identifier plusieurs signes : il repéra le nom de Ptolémée dans le texte démotique et déchiffra les caractères hiéroglyphiques correspondants, inscrits dans un cartouche. Son travail sur la pierre de Rosette fut un moment important dans le déchiffrement, mais c’est seulement après avoir dépouillé une masse énorme de documents de toutes époques et de natures variées que, selon la tradition, Champollion se serait écrié le 14 septembre 1822 : « Je tiens mon affaire ! »